PERSPEKTIVE

ÜBER TRÄGE MENSCHEN UND QUICKLEBENDIGE MASCHINEN

von Flavia Rüegg

«Aber viele hochzuverehrende Herren beruhigten sich nicht dabei; die Geschichte mit dem Automat hatte tief in ihrer Seele Wurzel gefasst und es schlich sich in der Tat abscheuliches Misstrauen gegen menschliche Figuren ein. Um nun ganz überzeugt zu werden, dass man keine Holzpuppe liebe, wurde von mehrern Liebhabern verlangt, dass die Geliebte etwas taktlos singe und tanze, dass sie beim Vorlesen sticke, stricke, mit dem Möpschen spiele usw. vor allen Dingen aber, dass sie nicht bloss höre, sondern auch manchmal in der Art spreche, dass dies Sprechen wirklich ein Denken und Empfindung voraussetze.» E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann, 46f.

In E. T. A. Hoffmanns schauerlicher Erzählung «Der Sandmann» (1817) entpuppt sich Olimpia, die verständnisvolle Geliebte Nathanaels, als verführerische Maschine. Ein Unbehagen breitet sich unter den Herren aus, weil Nathanael, ein gebildeter Mann, eine «belebte» Maschine fälschlicherweise für einen Menschen hält, seine Wünsche in sie hineinliest und sich ausschliesslich von ihr verstanden fühlt.

Weshalb beunruhigt der Gedanke, dass ein Mensch für unbelebte Gegenstände starke Gefühle empfinden kann?

Um dieses Unbehagen zu verstehen, möchte ich weiterlesen, bin gierig nach dieser Geschichte, tauche erneut in die erzählte Welt ein: «Lesesucht». Ein Begriff, der im späten 18. Jahrhundert im öffentlichen Diskurs in Erscheinung tritt, weil sowohl das Lesepublikum anwächst als auch das private, intime Lesen an Wichtigkeit gewinnt. Gewisse Menschen fragten sich, ob die anregenden, unkontrollierten Fantasien, die erzählte Welten hervorrufen, nicht gefährlich seien. Gegenwärtig wird die Gefahr, die von Büchern ausgeht, als gering eingeschätzt, hingegen – so meine These – fühlen wir uns stärker durch die Digitalisierung und den damit einhergehenden virtuellen Räumen bedroht: Diese Räume zerstreuen uns, verändern unser soziales Verhalten, machen uns süchtig – um nur einige Bedenken zu erwähnen.

Wenn wir durch das Internet surfen, hinterlassen wir digitale Fussabdrücke, die von den Wellen nicht automatisch und mechanisch weggespült werden. Wir sprechen von Digital Natives, digitalen Eingeborenen, und meinen damit die Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist. Digital Natives scheinen eher zur virtuellen als zur echten Welt zu gehören und sich deshalb nicht in der Wirklichkeit, sondern in der Fiktion zu bewegen.

Inwiefern stellt die virtuelle Welt eine Bedrohung für unser Leben dar? Bin das überhaupt noch ich, die sich in der virtuellen Welt bewegt? Oder ist es ein digitales Ich, das bloss eine schlechte Fälschung, eine Täuschung von mir darstellt?

Donna Haraway, eine wegweisende Philosophin der Gegenwart, plädiert 1985 in ihrem Text «Ein Manifest für Cyborgs» dafür, dass wir Menschen uns als Cyborgs verstehen lernen. Cyborg, der Begriff ist eine Abkürzung für cybernetic organism, ist ein kybernetisches Lebewesen. Kybernetische Systeme nehmen auf unterschiedliche Art und Weise Informationen auf und reagieren auf diese Informationen, um ein vorgegebenes Ziel zu erreichen oder sich der Umwelt anzupassen. Bei einem Cyborg denken viele als Erstes an einen Menschen mit einem künstlichen Herzen oder einem Roboterarm, da die Technik in den menschlichen Körper integriert ist. Haraways Definition von Cyborg umfasst aber auch Systeme, die nicht Teil des menschlichen Körpers sind, zum Beispiel eine blinde Person mit einem Blindenstock. Der Stock liefert der blinden Person relevante Informationen über die Umgebung und hilft ihr somit, sich darin zu orientieren. Alle Menschen, die digitale Geräte verwenden, sind dieser Definition gemäss ebenfalls Cyborgs. Die Geräte liefern uns Informationen: Öffnungszeiten, Weltgeschehen, Standorte können mit ihnen abgerufen werden. Informationen, die nützlich sind, um sich in der Welt leichter zurechtzufinden.

Haraway will im «Manifest für Cyborgs» die Kluft zwischen «Geräten» und «uns» auflösen. Die Cyborg ist eine Gedankenfigur, die Haraway schafft, um angesichts der technischen Veränderungen über die Zukunft mit ihren Chancen und Gefahren nachdenken zu können. Es geht ihr aber nicht nur um Technologie, sondern allgemein um das Überbordwerfen von Dualismen, zum Beispiel Mensch vs. Maschine. Haraway beobachtet, dass Maschinen früher nur in fiktionalen Räumen selbstbewegend, selbstentworfen oder autonom waren und sich das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine grundlegend verändert hat. Je mehr die Maschinen können und mit uns interagieren, desto schwerer fällt es uns, eine klare Grenze zwischen Mensch und Maschine zu ziehen. Dass gewisse Maschinen menschenähnlich scheinen, liegt unter anderem an dem leicht narzisstischen Zug der Menschen, sich ein sich selbst ähnliches «Geschöpf» zu schaffen. Den Computer stellen wir uns etwa als riesiges (menschliches) Gehirn vor. Unser Gehirn dient nicht nur als Vorlage für den Rechner, sondern auch der Umkehrschluss wird gezogen: Wir stellen uns vor, dass unser Gehirn ein Computer ist.

Dazu gesellt sich oft die Angst vor der Überlegenheit der Technik: «Unsere Maschinen erscheinen auf verwirrende Weise quicklebendig – wir selbst dagegen aber beängstigend träge» (Haraway 1995, 37). Tatsächlich erbringt der Computer in gewissen Bereichen eine Denkleistung, die das menschliche Gehirn in den Schatten stellt. In diesen Bereichen fühlen wir uns der Technik unterlegen und von ihr abhängig, obwohl wir als Menschen die Technik selbst entwickeln:

«Die Kultur der Hochtechnologie stellt eine faszinierende intrigante Herausforderung dieser Dualismen dar. Im Verhältnis von Mensch und Maschine ist nicht klar, wer oder was herstellt und wer oder was hergestellt ist.» (Haraway 1995, 67)

Gemäss Haraway sind wir Wesen, in denen sich Technik und Mensch vermischen, sodass sich Technik und Mensch nicht getrennt denken lassen. Der Mensch bildet mit der Technik ein System, das Möglichkeiten eröffnet, und wir sind dafür verantwortlich, wie wir mit diesen neuen Möglichkeiten umgehen. Die Dämonisierung der Technologie, die Angst, dass wir von der Technik beherrscht werden, kann durch ein solches Verständnis zurückgewiesen werden. Haraway fordert uns auf, die Vermischung dieser Grenzen zu geniessen und Verantwortung bei ihrer Konstruktion zu übernehmen.

Den Sorgen, die Digital Natives verlören sich in den Weiten des Internets, befänden sich ein Leben lang in einem tranceartigen Zustand vor dem Bildschirm, wären nur noch auf Instagram, pflegten nur noch digitale und oberflächliche Freundschaften auf Facebook, kann entgegnet werden, dass die Gefahr, Dinge zu tun, die einem nicht guttun, fortwährend besteht. Das bedeutet nicht, dass wir uns aufgrund dieser Gefahr von unserem digitalen Ich, das sich in virtuellen Räumen aufhält, abgrenzen müssen. Im Gegenteil: Es besteht kein Dominanzverhältnis zwischen meinem realen und meinem digitalen Ich, sondern all diejenigen, die sich in virtuellen Räumen aufhalten, müssen mit dem digitalen Ich leben, sind mit ihm verbunden und müssen dafür Verantwortung übernehmen. Mein digitales Ich ist nicht ausschliesslich von meinem realen Ich abhängig; das reale bzw. «analoge» und das digitale Ich kreieren sich gegenseitig und fliessen ineinander über. Mein digitales Ich ist so nicht Spiegel meines Selbst, sondern lässt mich mein Selbst neu erfahren.

Die Erzählung «Der Sandmann» lässt uns über die Interaktionen mit Menschen und Maschinen nachdenken, denn auch Fiktion und Realität sind untrennbar miteinander verquickt. Olimpia hört Nathanael aufmerksam zu, gähnt nie und kommentiert seine Vorträge mit «Ach – Ach – Ach!», was ihm schmeichelt. Die Liebe zu ihr treibt Nathanael in eine Geisteskrankheit. Das Misstrauen gegenüber den Geliebten, das sich unter den Herren nach diesem Vorfall ausbreitet, führt dazu, dass Unaufmerksamkeit und Müdigkeit sowie Aus-dem-Takt-Fallen von ihnen als Eigenschaften geschätzt werden:

«Das Liebesbündnis vieler wurde fester und dabei anmutiger, andere dagegen gingen leise aus einander. […] In den Tees wurde unglaublich gegähnt und niemals genieset, um jedem Verdacht zu begegnen. Spalanzani musste, wie gesagt, fort, um der Kriminaluntersuchung wegen der menschlichen Gesellschaft betrüglicher Weise eingeschobenen Automats zu entgehen.» (E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann, 47)

Vielleicht gilt es auch, den Fokus von Olimpia weg auf Spalanzani, Olimpias «Vater» und Erfinder, zu richten. Weshalb erfindet Spalanzani Olimpia? Die Technik fällt nicht vom Himmel, sondern wird von Menschen – Cyborgs? – geschaffen.

Flavia Rüegg unterrichtet am LG Deutsch und Philosophie.

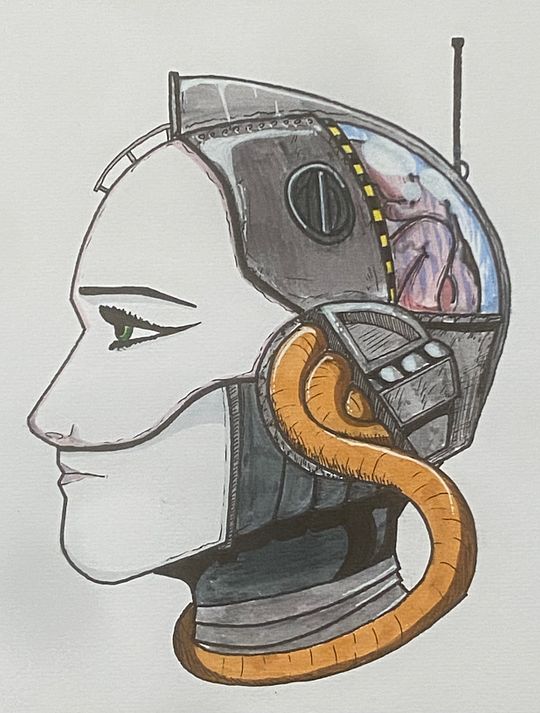

Illustration: Fynn Steiner